|

|

|

| 3上一篇 下一篇4 | 2021年12月20日 | 放大 |

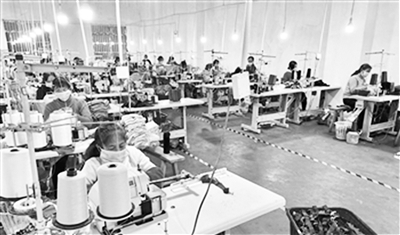

| 岗位送到家门口,职工更有获得感 |

|

||||

|

||||

| 3上一篇 下一篇4 |

主办:劳动午报社 运营管理:劳动午报社 版权所有©2013-2014 技术开发:正辰科技

地址:北京市丰台区东铁营横七条12号 邮编:100079

ICP备案:京ICP备20012564号-1  京公网安备11010602200849号

京公网安备11010602200849号