如果在你的印象里,农村还是门前侵街堆柴,房后私搭乱建,路侧狭窄,环境杂乱的样子,那么你就落伍了。日前,记者跟着首都劳动奖章获得者、密云区大城子镇环保中心主任张印如走在大城子镇的山村小路上,干净整洁的农村环境实在让人觉得“倍儿有面儿”。原来侵街占道的木柴,如今或上房或进院,小街小巷干净整洁不说,小轿车也有空间行驶上路了。用农村建筑垃圾建成的路旁“阻流墙”,不仅保持了水土,更点缀了农村面貌。说起这些让农村大变样的小工程,张印如满脸骄傲与自豪。

环境整治不是表面工作

103个村子6年大变样

张印如是2012年调任大城子镇环保中心负责全镇的环境卫生整治工作的,说起这农村的环境卫生,可不仅仅是简单的扫马路、清垃圾。“多年来,老百姓生活垃圾随处倾倒,随地掩埋的习惯早就形成了,难以撼动的生活习惯下还有对公共空间据为己有的传统观念。所以以前在大街小巷里碰到私搭乱建、乱堆乱放的情况,着实不好管。”张印如说,环境卫生的工作,比他想象中的难度大很多。

但再难的工作也怕遇到肯花心思的人。2012年,大城子镇政府成立了一支环境综合整治队,下决心要改善农村环境。首当其冲的带队人就是张印如,他亲自带队上街打扫卫生,清理垃圾,改善农民环境,眼看着“脏乱差”的河堤平地,变成了村民休闲遛弯的好去处。

“开始的时候,我们以公路沿线为重点,进行清理整治,效果非常明显。”张印如指着大城子镇中心街区告诉记者,但这样的整治方法却引来了老百姓的不满,一些群众甚至产生了抵触情绪,“光做表面工作”的难听话,让政府环境整治工作面临尴尬。

“要整治就得全方位,公路两侧,山村深巷,哪都不能落下。”结合实际情况,大城子镇党委政府及时总结经验,调整工作思路,改变了以公路沿线为主的治理方式,开始以行政村、自然村为单位,以侵街占道、乱堆乱放、积存建筑垃圾、私搭乱建为重点,采取地毯式推进的新模式,逐村逐户地开展环境卫生治理工作。

据了解,大城子镇镇域面积144平方公里,全镇22个行政村,103个自然村,沟域面积大,人口居住分散,要想逐村逐户开展环境卫生治理工作,可不是一项小工程。“没关系,一家一家整治,一户一户清理,总有做完的那一天。”张印如不是个害怕困难的人,也正是因为他的坚持和努力,截止到2017年底,103个自然村的环境整治工作都已经完成。不管是镇街中心,还是边远村落,经过6年时间的整治后,村民的生活环境俨然算得上“大变样”,老百姓的称赞之声也不绝于耳。

边干边创新思路

让建筑垃圾变废为宝

在庄头村村西,张印如带记者在一片空地上停下来,他告诉记者,这片平整的土地原来是个大大的垃圾坑,村民有垃圾倾倒到这里。不仅脏乱,还直接威胁到了旁边河道的环境。“为了整治这里,我可没少下功夫。”张印如说,清除所有垃圾是小事,如何填埋平整这片土地那就让人伤脑筋了。

后来,同样让人伤脑筋的建筑垃圾处理,让张印如眼前一亮,“一个是东西没地方处理,一个是缺东西填埋。这不正好契合在一起嘛。”想到用建筑废料填坑的办法,张印如的工作瞬间理顺了很多。

张印如指着这片空地告诉记者,未来,他想把这片空地规划为停车场,供前来山区旅游的游客停车休息。

穿梭在山村小路上,记者发现,很多村子的进村路边都有十多公分左右的护坝,有的地方因地制宜还更高一点。经过询问才知道,这就是张印如带队垒砌的护坝和挡墙。

“在农村,很多道路边就是农民的田地,道路的界限并不十分清晰,有的村民侵占道路不说,更有道路反噬田地,让土地流失。”张印如告诉记者,这些护坝的作用,不仅明确了道路和田地的界限,看起来也美观,更保护了路旁的作物和农民的田地。

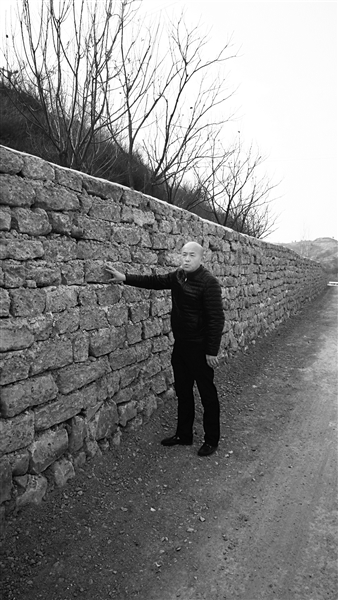

张印如说,除了这些低矮的护坝,还有很多山坡路旁也垒砌了两米多高的挡墙。在庄户峪进村的路上,记者就见到了这样用石头砌成的挡墙。“原来这里就是一段土坡,下雨的时候,常有石头和泥土从山坡上冲下来,阻碍交通。水土流失和交通隐患都让村民十分担忧。”张印如说,经过几次考察,他决定在这里修建挡墙,避免安全隐患,但由于位置正处转弯处,他又担心交通视角问题,于是一点点测量计算。虽然没有做过泥瓦匠,不懂这些设计问题,但经过张印如设计规划出的挡墙,不但起到了保持水土的作用,也不影响交通视线。

而值得一提的是,张印如修建的很多护坝和挡墙都是就地取材,利用村里原有的建筑垃圾废料垒砌而成。这种变废为宝的方法,着实节约了大笔的材料成本。

带头亲力亲为

全镇村民几乎都认识他

采访中,张印如带记者走访了几个村子。对于每条街巷,他都非常熟悉,“过去的六年,我几乎每天都是在村子里度过的,熟悉这里的大街小巷。”走在村子里,常有村民主动和张印如打招呼。

这也难怪,像普通的建筑工人一样,每次的治理现场都有张印如的身影,弄得全镇村民几乎都认识他这个环境“管家。”

“整治的时候,我们主动为村民拿出环境整治办法,挨家挨户帮忙处理垃圾,甚至连木柴都帮忙整理得干净利落。”张印如回忆,也有不理解和不支持的村民,但谁不愿意自家门前干干净净呢,很多曾经反对的村民在看到整治效果后,都主动找到环境整治队,要求整治自家门前环境。

据统计,几年来,张印如带领环境综合整治队完成了103个自然村的环境整治任务,清除生活垃圾及建筑垃圾26万吨,捡拾白色垃圾2万余公斤,清理乱堆乱放3800多处,清理卫生死角3500多处,拆除私搭乱建630多处,垒砌护坝和挡墙超过一万米,修复残墙断壁500多米,疏通垒砌配水沟600多米,栽种绿化树木2800余棵。

这些数字背后是张印如6个春秋的辛苦,但他却觉得收获了很多,“整治的过程中,老百姓保护环境卫生的意识也在逐渐提高,为了保持我们的劳动成果,我们还出台确立了村级一把手总负责的管理机制,并要求领导小组定期或不定期对村内环境进行检查和监督。”张印如说,“环境整治好了,村民们的生活也会更舒心,这不正是现在一直在说的‘获得感’嘛。”

是啊,在这山青水秀的乡村里,环境资源所带的财富是取之不尽,用之不竭的。告别时,张印如还不忘向记者“打广告”:“我们大城子生态环境好,乡村居住环境好,就连水果特产都特别甜,欢迎越来越多的游客,到我们的美丽乡村做客。”

□本报记者 王路曼 文/摄

京公网安备11010602200849号

京公网安备11010602200849号