编者按:

托尔斯泰曾说:“幸福的家庭都是相似的,不幸的家庭各有各的不幸。”如果将这句话套在青春上,我们可以说,青春岁月的美好是相似的,不同年代的青春有着各自的时代烙印。时光飞逝,一代又一代人把热血的青春献给了岁月,留下了对时代和青春的理解。在“五四”青年节即将到来之际,我们将每个年代人的青春回忆串联起来,追忆新中国成长下不同时代的青春编年史。

60后,他们是恢复高考接受高等教育,在改革开放中找到发展价值的一代人。

“知识改变命运”,是60后最深刻的青春烙印。1977年的高考破冰,让这一代人的求知欲大爆发,引发了上世纪八九十年代“千军万马挤独木桥”的高考现象。

从60后起,高考成为了每代人一段难以忘怀的旅程,受制于国家毕业分配政策的影响,通过高考,用知识改变命运,是60后这一代人中最大的青春梦想。

“当时的高考升学率仅有10%左右,竞争激烈可想而知。”大学教授杨小波回忆起当时自己拿到了大学录取通知书时的情景,依然有些激动。

他是家里的老幺,他的两个哥哥一个在上大学,一个上中专,一家三兄弟都考上学,这无疑是整个家族最为自豪的事情,杨家三兄弟励志上学的故事,成为美谈传遍整个家乡。

或许是因为童年时期目睹过艰辛苦难,这代人的青春成长中,更多的是想着如何用知识改变命运,为祖国建设贡献力量。“五讲四美三热爱”、“科教兴国”、“科学技术是第一生产力”……从这一代人的流行语中,可见一斑。

女排精神,是60后青春的标志。1981至1986年,中国女排在世界杯、世界锦标赛和奥运会上5次蝉联世界冠军,成为世界排球史上第一支连续5次夺冠的队伍,也是我国体育健儿在三大球比赛中第一次获得世界冠军,整个国家的民族自豪感和自信心都得到了极大地提升,“女排精神”成为了当时的文化流行语。

“如果用一首歌代表青春,那我会选择《粉红色的回忆》。”47岁的物业公司总经理陈宏回想起自己的青春岁月,心情就像那句歌词般:“夏天夏天悄悄过去,依然怀念你。”

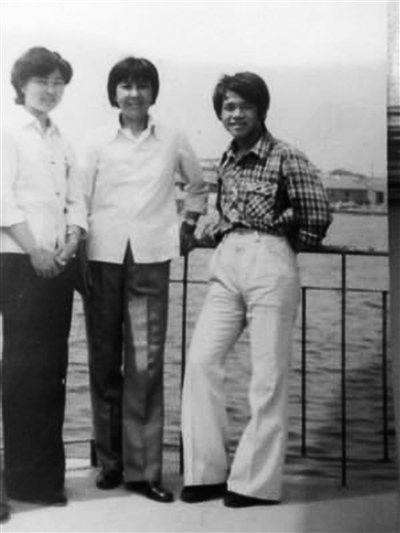

喇叭裤、格子衫、尖头鞋、手抄本、三毛、琼瑶、舒婷……这些都是陈宏大学校园里的青春象征。

相比较《致我们终将逝去的青春》,他更喜欢《山楂树之恋》,因为电影里那种男女之间永远隔着层窗户纸般的懵懂情感,更贴近于他们60后的青春岁月。“那个年代根本就不会说情啊、爱啊这些话语,年轻人之间更多的是谈理想、谈文学、谈未来如何为祖国建设贡献力量。”

“八十年代除了诗歌、文学,还有自行车,当年能拥有一辆飞鸽牌的自行车,就等于今天的宝马奔驰。”对于当时20岁的陈宏来说,大学里他最迫切的梦想,就是快点毕业工作,能攒钱买一辆自行车,骑车上下班,带女友逛公园,风光无限。

“我们那代大学生最常见的娱乐消遣就是去野外郊游,到公园里聚会谈诗歌、谈文学,听音乐。”陈宏说,那时候的年轻人似乎特别讲精神追求和共同语言,校园里以各种社团凑成朋友圈子,年轻人喜欢流行翻录磁带,每当有朋友出差带回新的磁带,就会流传翻录,大家还会比赛,看谁的翻录技术最好。

在1980年代前,人们的娱乐生活中只有红色歌曲和革命京剧。改革开放,文化被解禁,港台流行歌曲伴随着砖头式录音机和盒式录音带进入大陆。这些个人情感浓烈,优美抒情的流行歌曲,让从小听着“高、快、响、硬”革命歌曲长大的60后们耳目一新,风靡一时。

“刘文正、邓丽君、李谷一、王洁实和谢莉斯……这些都是当时很流行的歌手,尤其是李谷一,她的《乡恋》、《边疆的泉水清又纯》是校园广播台的常放曲目。”

时隔二十多年,陈宏依然记得大学校园里流传于各个同学之间的歌词手抄本,这上面的每句歌词,都是靠听磁带一字一句记录下来的。

□谭萍 文/图

京公网安备11010602200849号

京公网安备11010602200849号