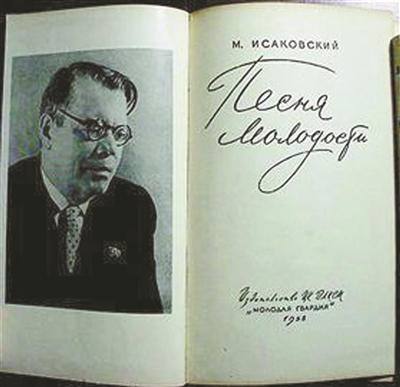

学界公认,俄罗斯歌曲《喀秋莎》(又译“卡秋莎”)是先有词,后有曲的。词作者是俄罗斯诗人米哈伊尔·伊萨科夫斯基。多年来,有关这首歌词诞生的经过,在中国流传着多个版本,也成为谜。

一个版本是,《喀秋莎》诞生于1938年7月发生的前苏联与日本的“哈桑湖战役”。在战役期间,斯大林派出了强大的军事记者队伍,拍摄了大量的纪录影片与新闻照片,并写出了许多战地报道。

战役发生时,正值中国吉林珲春地区的初夏季节,漫山遍野盛开着梨花和野玫瑰花,清澈的图们江如缎带一般,飘落在一碧千里的青山峡谷之中,顺着江流不时从日本海吹来轻纱一样的薄雾——苏联著名诗人伊萨科夫斯基就是从这美妙的大自然画卷中,得到了创作的灵感,写出了一首脍炙人口的诗歌《喀秋莎》,苏联著名作曲家勃朗特尔看到这首诗歌后,马上便把它谱成了歌曲——优美动听的旋律好像为朗朗上口的歌词插上了翅膀,迅速唱遍了全苏联的每一片国土,在苏维埃共和国联盟中顿时掀起了一次爱国主义的热潮。但这一说法目前很难佐证。因为没有任何史料证明斯大林曾派出大量记者前往珲春地区,同样也没有任何史料可以佐证伊萨科夫斯基曾在1938年或1939年去过远东。喀秋莎到底是谁?

另一个版本是,歌曲是为了纪念他的第一位女老师叶卡捷琳娜·戈兰斯卡娅,因为伊萨科夫斯基曾对朋友说,他的一生得益于两个女人,其中一个是自己的母亲,还有一个就是启蒙老师戈兰斯卡娅。1938年歌曲《喀秋莎》是他第三次用这个名字,喀秋莎在诗人的心目中就是一种最亲切、最温柔的化身。

《喀秋莎》这首歌首次与“二战”联系在一起,是在1941年,莫斯科工业学校的女生们在送别苏军战士的仪式上集体演唱这首歌。很快,《喀秋莎》这首歌在“二战”时成为苏军战士在前线时齐唱的一首军歌。

还有一个版本是,卫国战争时期,有个女孩叫喀秋莎曾在德国人的司令部工作,给苏联红军传递秘密情报。1941年,在身份暴露后,德国人将她和她的160多个同乡一起带到卡斯普良斯克湖边枪毙,临刑前,姑娘高声唱起了歌曲《喀秋莎》,直到生命的最后。

摘自《太原晚报》

京公网安备11010602200849号

京公网安备11010602200849号