■员工被欠薪辞职维权

■仲裁裁决支持15万元

■一审判决支持53万元

■工会调解后拿到65万元

在劳动争议调解过程中,要达成协议,双方当事人一般都得做出让步、降低要求,所以劳动者一方得到的赔偿往往会有所减少。但在近日由设在市总法律服务中心的市劳动争议调解中心调解成功的一起案件中,11位农民工从仲裁时被支持15万元到一审法院判赔53万元,经过工会调解,他们最后拿到了65万赔偿金。

“真没想到,工会调解能帮我们拿到这么多赔偿。”11月10日,在接受记者采访时,刘玉勇等11位农民工们兴奋地告诉记者。而多付了十几万元钱的单位负责人也夸工会调解:“他们不是就事论事,而是一揽子解决问题,帮我们解除了后顾之忧,这种调解机制太好了!”

用人单位拖欠工资

11农民工集体辞职

“我们在单位已工作七八年了,现在才知道自己竟是劳务派遣工。明明在北京这边的建筑设备公司上班,却说我们是河北一家劳务服务中心的员工,而我们从没去过也没听说过这家公司,您说这不是天方夜谭吗?”采访时,11位农民工纷纷向记者抱怨。

他们告诉记者,在2006年、2007年前后,他们陆续入职到北京一家建筑设备公司工作,担任塔吊司机,单位从没跟他们签订过劳动合同。“我们两个人负责一台塔吊,24小时轮班工作,单位不给加班费,月薪也特别低。多次要求都不给涨工资后我们集体罢工,这才稍微增加了一些。”“就我们这种工作强度,每天又干这么长时间活儿,一个月才挣三四千元工资。”“如果只是工作辛苦、挣得少也就算了,单位还拖欠工资、处处刁难我们。”农民工们七嘴八舌地说。

30多岁的刘玉勇压低声音告诉记者:“我们到北京来打工是靠干活挣钱,但在这家建筑设备公司可不一样,得处处哈着领导,不然就给你小鞋穿,变着法儿的扣你工资。”

旁边的老何接过话茬儿:“管我们的主任今年50多岁,隔三差五就叫几个农民工跟他去吃饭,完了还要唱歌,这些都得我们结账。”

“我们都是拉家带口的,总这样哪儿吃得消呀,就找借口不去吃饭,可他就以各种理由扣我们工资,算下来一个月被扣的钱比请他吃饭花得还多。”另一位农民工赵辉愤愤地说。

他们告诉记者,从去年5月起公司开始拖欠工资,到了7月中旬仍然未发,多次找领导协商未果,11位农民工愤然辞职。

“离职后我们多次要求公司结清工资,他们就是不给,还说爱到哪儿告就到哪儿告去,您说这不是成心气人吗?我们一合计,干脆维权吧。”刚凑过来的小高说。

用人单位规避责任

塔吊司机“被派遣”

11位农民工向单位所在地的劳动监察部门进行投诉,不久得到消息,建筑设备公司称与其没有劳动关系,他们是河北省一家劳务服务中心的员工,是被该中心派到建筑设备公司的劳动者。

“我们谁都不知道的外地劳务服务中心成了用人单位,工作七八年的公司却只是用工单位,而我们都变身为劳务派遣工,这变得比魔术都快。”赵辉揶揄地说道。

证明他们是劳务派遣工身份的,是建筑设备公司提供的11位农民工分别与劳务服务中心签订的劳动合同,上面有每个人的签字。对此,他们向记者解释:“2008年《劳动合同法》实施后,公司说要跟我们签订劳动合同,给每人发了一张空白纸,让我们在纸的最下方签上名字,谁不签就不让上班了,没办法,我们只好都签了字。”刘玉勇介绍,他们签的都是空白劳动合同,对于里面有什么内容、合同上的用人单位是谁他们都不清楚。

这时建筑设备公司更加理直气壮,对农民工的要求一概拒绝:“有问题你们到河北找劳务服务中心去解决,跟我们没关系。”

仲裁裁决支持15万元

一审法院判赔53万元

“他们拖欠两个月工资不发,现在倒好像是我们没理了。”老何叹了口气说道。

无奈,11位农民工到仲裁委申请仲裁,要求两家单位支付加班费、被拖欠工资、年休假工资、解除劳动合同经济补偿金等共计200万元。

不久,仲裁委经过审理,裁决两家单位向11位农民工支付15万元赔偿金。劳动争议双方均不服,同时起诉到法院。其后,法院判决两家单位向农民工们赔偿各种费用53万元。

虽然法院判赔数额增加了几十万元,但诉求并未完全得到支持,所以11位农民工又提起上诉。而建筑设备公司与劳务服务中心认为一审法院认定事实错误,不同意支付赔偿,也提出了上诉。

二中院法官开庭审理此案时,发现当事人对仲裁裁决、一审判决都不满意,而且矛盾很深,如果单纯进行判决,虽然此案有了结果,但双方之间的疙瘩没有解开,矛盾可能会进一步扩大,引发同案其他诉讼,进而成为影响社会稳定的因素。所以,法官开庭时为双方进行调解,最后农民工们表示最少得给77万元,少一分不成;而两家单位称底限是60万元,多一分不给。相差17万元,事情就僵到这儿了。

工会调解破僵局

农民工获赔65万

为了打破11位农民工与两家单位的僵局,二中院将这起劳动争议案件委托给北京市总工会进行调解。9月16日,双方当事人第一次走进了工会调解室。

调解开始后,工会调解员常卫东首先说:“我仔细研究了你们这个案件,争议焦点主要有两个,一是11位兄弟认为应该给的解除劳动关系经济补偿金没得到支持;二是两家单位认为法院按标准工时制计算周末加班费不合理,赔偿金额判决高了,是这样吧?”双方点点头。他接着问:“你们有什么调解方案吗?”

关于调解方案,起初双方各执一词,气氛有些紧张。于是常卫东提出:“这样吧,单位的人先到旁边办公室歇会儿,我跟几位职工兄弟单独聊聊,咱们来个背靠背调解。”

送单位的人走出调解室,常卫东回身对农民工们说:“你们在2008年11月至2013年7月期间与劳务服务中心存在劳动关系,却以建筑设备公司拖欠工资为由直接从该公司离职,而没向劳务服务中心主张自己的权利,所以你们现在要求两家单位支付经济补偿金没有依据,法院判决已经很清楚了,对吧?”农民工们不说话,许律师点点头。

常卫东继续说:“所以呀,现在对方做出让步了,咱们也得见好就收,得饶人处且饶人嘛,总抱着77万这个数哪行啊。”许律师应道:“我们也可以让步,但不可能降到60万元。”调解员说:“我给单位做做工作,几位兄弟端着杯子到隔壁先喝喝水。”

两家单位的人重新落座,常卫东提着暖瓶挨个给他们续水:“我先得谢谢咱建筑设备公司,党委书记亲自带着副经理和人事负责人来参加调解,这是对工会工作的重视与理解。现在建筑形势不是很好,经营上有难处,这才导致公司拖欠职工两个月工资,我理解你们。”

听调解员这么一说,书记诚恳地表示:“我们工作中确实有瑕疵,以后会改进。这些职工以前都是公司的人,给单位做过贡献,我们愿意一次性解决问题。”

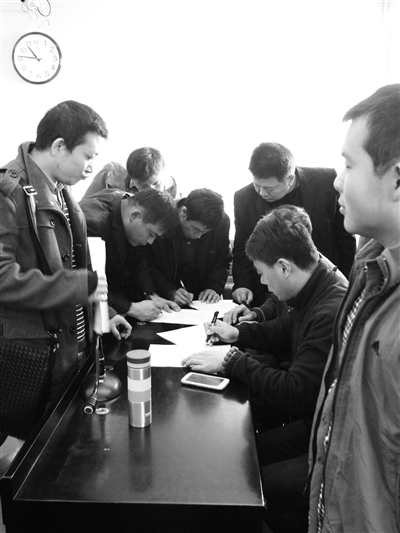

就这样,在常卫东的调解下,当天双方都作出让步。其后他又多次给当事人打电话做工作、当面调解,10月16日双方终于达成和解。记者昨天了解到,目前11位农民工已拿到了65万元赔偿金,持续一年多的这起劳动争议终于划上了句号。

□本报记者 王香阑 文/摄

京公网安备11010602200849号

京公网安备11010602200849号