如今,越来越多的父母意识到从小培养孩子阅读习惯的重要性,北京发布的《2017年中国图书零售市场报告》显示,2017年,图书零售市场的增长有1/3以上都是来自于少儿类图书。孩子爱看书是好事,但有一点值得注意,现在的童书市场,俨然一片“洋书”的天下,《大卫,不可以》《不一样的卡梅拉》《贝贝熊系列》……好像只有作者是外国的、书中的人物是叫乔治而不是小明的才能被中国的家长认可。这些外来童书真的就那么好看吗?记者就此进行了调查采访。

【现状】

给孩子选了数百本童书 竟没有一本是国产

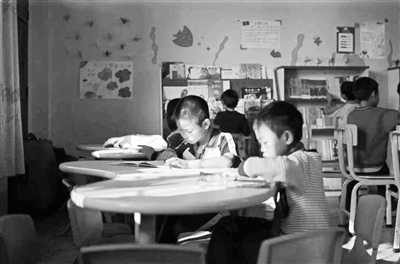

“我家宝儿今年4岁,这些年光是给他买童书,我花了不下1万元,家里至少有四五百本童书。”85后妈妈刘丹是一名“海归”,从孩子6个月大的时候,她就坚持每天给孩子读书,在他们家里,读书已经成为每天的一种“仪式”。

“去年我家宝儿上幼儿园了,老师跟我说,他经常会举手发言,而且表达流利、用词准确,一点都不怯场。小朋友在一起玩儿的时候,我家孩子也是‘暖场王’,只要有他在,永远能找到话题,绝对不会冷场。”说起儿子的表现,刘丹脸上有掩饰不住的得意。“亲戚朋友都夸我们家这孩子是个小神童。孩子班上已经有好几个家长来问我,我家宝儿表达能力这么好,是怎么培养的?我想来想去,觉得这和他从小就读童书有很大的关系。”

刘丹对《劳动午报》记者说,她在留学时看过一本经典教育书籍,叫做《朗读手册》,其中有一句话让她印象非常深刻:所有婴儿出生时都是平等的,没有一出生就会说话、数数、读书或写字。但这些孩子在进入幼儿园时却是不平等的,差异的原因在于,他们的父母是尽力培养他们,还是仅仅看着他们长大而已。刘丹告诉记者,她心里非常清楚,她的孩子并不是什么神童,之所以能获得大家的一致夸赞,正是因为四年来,她坚持每天陪孩子一起看书。罗马不是一天建成的,通过读书,那些文学、艺术、语言、科学等方面的知识一点一滴地灌输到孩子的小脑袋中,量变产生质变,孩子在同龄人中的优势便显现出来了。

看了那么多童书,其中自然也有好有差,刘丹说,她感觉孩子非常喜欢且对他真正有启发的书,并不超过100本。“我强烈向有孩子的家庭推荐《我爸爸》《我妈妈》《猜猜我有多爱你》《好饿的毛毛虫》……”刘丹一口气说了很多本书的名字,可记者在整理时发现,其中竟没有一本是“国产”童书。

国产童书爱强行说教

已成家长刻板印象

“给小孩子看书,并不是指望他能从书里学到什么,而是希望从小帮他树立起良好的阅读习惯,为今后上学学习打基础。”娃妈谢宁毕业于汉语言文学专业,每天,她都会固定抽出30分钟时间,陪孩子读书,如果她需要加班,就交给爸爸来完成,甚至连出去旅游,也会给孩子带上小开本的书,坚持这个习惯。

采访时,她用手机给记者看了一段陪孩子读书的视频,他们在看的是小熊宝宝系列绘本,是帮助孩子培养良好生活习惯的书,谢宁和孩子席地而坐,状态十分随意,只见她时而高声时而低语,表情十分丰富,甚至还会搭配肢体动作,把坐在对面的儿子逗得咯咯地笑,边读她还会边向孩子提问,“小熊乖乖的刷牙了,宝宝今天是不是也会认真刷牙呢?”谢宁说,这本书的作者是一名日本的全职妈妈,因为内容来自真实的育儿生活,所以内容十分生动,人物也格外鲜活,特别容易引起小宝宝的共鸣。

“之前我们也试着买过一些国产童书,在教导孩子真善美等价值观方面,并没有任何问题,但就是内容太枯燥了,大多都是说教式的。你也知道,小朋友嘛,基本都会喜欢那些特别夸张、逗趣的东西,所以对于那些略显呆板的内容,他们是提不起来兴趣的,注意力很快就分散到别的地方了。但是国外的绘本不一样,他们会从孩子的角度呈现故事,有很强的可读性,绝非强行说教的性格养成型图书可比。”谢宁对《劳动午报》记者说,她身边有很多家长在提起国产童书时,第一反应便是“强行说教”“内容呆板”。

谢宁和丈夫都很喜欢中国传统文化,随着孩子年龄越来越大,他们也希望孩子能多了解一些中国的历史文化知识,但却苦于一直没有找到合适的图书。“那些外国绘本能把圣诞节、万圣节讲得特别有意思,现在孩子说起来圣诞老人、捣蛋糖果都是一套一套的,我就不明白,我们中国的春节、中秋节、七夕节也有很多有意思的民俗故事,流传了上千年,丝毫不比国外的故事逊色,为什么放到书上就不能引起小朋友的兴趣呢?”

【探索】

有刚需又有销路

国产童书为何市场表现平平

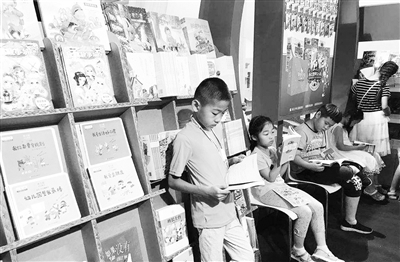

自数字出版技术兴起以来,关于“纸质书必死”的论调一度甚嚣尘上,然而据《2017年中国图书零售市场报告》显示,2017年,中国图书零售市场总规模为803.2亿元,较2016年的701.2亿元同比增长14.55%,继续延续了近年来的增长势头,其中,少儿市场是市场增长的主要推动力。《报告》显示,2017年,少儿图书占到图书零售市场的码洋比重达到24.64%,是最大的细分类。少儿市场的快速增长,也使得该类成为市场增长贡献最大的类别,2017年图书零售市场的增长有三分之一以上都是来自于少儿类图书。

那么问题来了,少儿图书占图书零售市场的码洋比重达24.6%,动销品种为25.93万种,参与少儿出版的出版社有556家,有刚需、有销路,为什么就是没有铺天盖地的专属于中国孩子的国产优质童书呢?

一名有多年从业经验的童书编辑表示,这些年他们一直在努力,国内的绘本创作起步较晚,跟国外童书相比有差距是难免的。不过,就最近几年来看,国内也涌现出了一些让人眼前一亮的原创图画书。这些由中国的图画书创作者创作的风格多元的绘本作品,兼具文学性与艺术性,符合儿童的欣赏趣味与身心发展需要,有些也注重对中国故事、中国元素的表达。目前,他们就已经出版了多部华语原创绘本,也有若干绘本荣获了第一个国际级的华文儿童图书奖,同时也是华文原创绘本最高奖——丰子恺儿童图画书奖。

记者了解到,丰子恺儿童图画书奖由一直致力推广儿童阅读与亲子共读,并赞助中国、非洲农村地区学校成立儿童图书馆的陈一心家族基金会发起,起源就是他们在推广儿童阅读的过程中发现,市面上翻译童书的比例远超过华文原创童书。自2008年首届“丰子恺儿童图画书奖”举办以来,该奖项每两年评选一次,在推广优秀的华文原创儿童图画书方面发挥了重要作用。

在去年的评选中,以云南省元阳梯田为背景,以二十四节气为记录线索,讲述中国最传统的水稻种植和加工方式等农耕文化的绘本《盘中餐》获得首奖。这本绘本堪称是一部纸上的“纪录片”,通过一幅幅精美的画面,带领孩子走近最真实的农耕生活,认识水稻和农具,感受生命的力量,同时让更多在城市里的孩子了解自己面前食物的得来不易,能更加珍惜农民的辛勤劳动。

小学语文教师王晓蕾表示,在授课中她注意到,孩子们对于中国的神话故事、二十四节气、唐诗宋词等传统文化是十分感兴趣的,不少家长和孩子还主动找到她,让她推荐一些质量上乘的国产童书作为课外读物,为此,她几乎看遍了市场上销售的各种关于中国传统文化的书籍。她发现,与国外的童书相比,国产童书在创作的出发点和创作的专业性上都有较大不足,一味注重知识点的灌输,不过也有少部分优质国产童书,可读性很强,比如明天出版社的《九千九百九十九岁的老奶奶》《北冥有鱼》,连环画出版社的《遥遥的风筝》等。

【破解】

少儿出版需实现

由量变转向质变

不知从什么时候起,我们的孩子仿佛被“洋货”包围了,奶粉要喝荷兰、新西兰的,动画片要看海底小纵队、小猪佩奇,现在就连看书,也要看引进的国外绘本,对此,很多家长只能无奈地表示:从低幼启蒙阶段开始,从绘本、桥梁书再到科普读物,“西餐”早已成为孩子们“餐桌上的主菜”。书本是文化的载体,可是,当孩子们了解圣诞多过春节,喜欢面包超过饺子,热衷国外习俗胜过中国传统,文化自信从何而来?

不久前,《人民日报》曾发表评论,表达了对这一现象的担忧。文章指出,孩童时期的阅读,会对一个人产生深远的影响。好比鲁迅,在回忆童年时,仍然对那本绘图的《山海经》念念不忘。因为童书里,承载着孩子们对这个世界丰富性最初的探索与想象。而另一方面,孩童时期接触的书籍、玩具、动画等,也都会在潜移默化中影响着儿童对外界的认知,建构着儿童的社会性格,影响着他们未来的行为选择。因此,格林曾经说过,所有童书都是预言书。也正是从这层意义出发,很多人担心如果大量引进外国图书,让孩子们的精神餐桌上都是“西餐”,那些外国图书背后的行为逻辑与文化思维会影响孩子们对自身传统文化的认识。文章中特别强调,让孩子们从小对传统文化建立起更多的亲近感、信任感,亟待我们提高国产童书的原创能力,在童书中包裹更多优秀传统文化的内核。

面对当下少儿出版的种种问题,国内的少儿出版社正在积极行动。今年6月初,有着“天下童书,半出华东”美誉的华东六家少儿出版社社长联合发表宣言,其中明确提到,继续坚持少儿出版的文化责任和社会责任,牢牢把握正确的政治方向、出版导向和价值取向,加大力度打造主题出版,以更多更好的优秀作品引领孩子们的健康成长;坚持提质增效,站在中国少儿出版由出版大国向出版强国迈进的新起点上,“华东六少”必须实现由高速度发展向高质量发展转变,由规模数量型向质量效益型转变;坚持携手共进,互惠互利,共同推进少儿出版的融合发展和走出去。

□本报记者 张晶

京公网安备11010602200849号

京公网安备11010602200849号