■刚入职,她主动请缨从百货组调到副食组,干活不输给小伙儿

■卖咸菜,多收了几分钱她坚持登门拜访,补足了应给的咸菜丝

■退休后,坚持照顾空巢老人,她12年如一日照顾了多名老人

■当楼长,她详细记录了整个楼4个单元72户200多人的情况

■她就是北京市劳模、评剧《向阳商店》里刘春秀的原型陶玉珍

“你夸我的手,倒也是好手……”今年75岁的陶玉珍在记者的邀请下唱了起来,这是当年以她为原型人物创作,由著名评剧艺术家张淑桂、魏荣元、喜彩莲、马泰等主演的评剧《向阳商店》中的经典唱段《夸手》。

半个世纪过去了,舞台上的刘春秀依旧光彩照人,可生活中的陶玉珍已是满头白发。昔日拿秤杆的手,如今也没有闲下来,她热心社区公益,扶老敬老,将劳模精神谱出了新乐章。

干活不怕脏和累

力推千斤大车送货

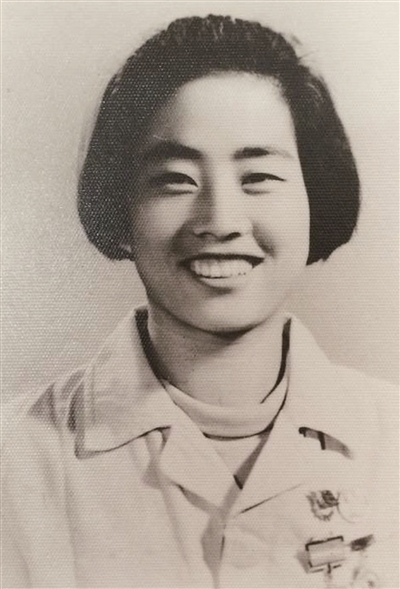

“那要从1956年说起,那年朝阳区八里庄副食商店刚开业。”指着一张泛黄的老照片,这位出生于1939年,19岁成为劳模,如今已75岁高龄的陶玉珍向记者讲起照片背后的故事。

最初,陶玉珍被分配到针织、百货、化妆品组。听到商店号召共青团员要成为多面手,她主动请缨离开舒服、干净的百货组,到又脏又累的副食组,开始学习剔肉、卖肉,跟小伙子们比着干。

“做我们商业的那时有个说法,叫‘干不干,12点半’。”陶玉珍每天早上六点就要到商店装车,白天卖货,到夜里12点还要帮着卸货、包包儿、打捆儿。年轻的她干活从不惜力,那时副食组卖的盐、淀粉,进货都是用大包装的。二百斤的盐包,她扛上肩就走了,卸货装车她一个人包圆儿了。

坐在一旁的老伴儿野锦明告诉记者,当时就是看中了陶玉珍的这股子冲劲儿,身上总像是有使不完的力气。“那年她生孩子,当天还在商店抬大盐包,晚上送到医院就生了。生完孩子56天产假还没歇完,正赶上过春节店里缺人手,她就又上班了,哪儿脏哪儿累她就抢着上哪儿。”

1958年,陶玉珍所在的商店为支援大跃进生产建设,决定派出流动货车到附近的京棉二厂职工家属宿舍及居民区卖菜。于是,她推起了流动货车。说是货车,其实就是一个一米多宽、两米多长的大铁车。她每天要为400多户居民送货,货只能多,不能少。为此,每天连货带车,都要运上千斤。

一个19岁身单力薄的小姑娘上街卖菜,免不了赶上刮风下雨,她告诉记者那时推起车来就像农村的牛车一样沉。居民心疼她,有的帮着她推车,有的告诉她天气不好就别来了。可陶玉珍却说:“越是刮风下雨,就越要出车。出车只淋我一个人,不出车就要淋许多人。宁可自己流汗,也不让群众不方便。”

贴心用心服务居民

熟记需求送货上门

那几年,每天上午她到固定地点卖菜,下午就推着车转楼吆喝,保证下班的双职工能吃上菜。遇到货车上没有的,她就细心记在随身携带的小本上,下次送货一定给送过来。

贴心的服务让陶玉珍赢得了居民的欢迎。哪家爱吃咸,哪家爱吃甜,谁家爱吃辣,谁家爱吃酸,陶玉珍通过卖菜时和居民聊天都熟记在心。京棉二厂的女工多,哪个女工坐月子下楼不方便,哪个女工生完孩子不下奶,陶玉珍就送货上门,送去下奶的食材。

在那期间,她了解到宿舍区内有一个孤寡老人安吴氏,身体一直不好,孩子长期不在家,买菜一直靠街坊邻居帮忙。此后,她把老人所需的日常用品都记在小本上,只要老人发话,她就把东西送货到家。

一天晚上,陶玉珍收工了正要休息,听说工人们在连夜加班生产,她便在请示领导同意后,和两名同事到冰棍厂取冰棍,装上了汽水、面包等物品送到车间。还有一次,一位居民买一毛钱的朝鲜咸菜丝,陶玉珍按4毛8分钱一斤卖的,可回店后,陶玉珍发现自己记错了,应该是4毛4分钱一斤。她当即登门,将少给的一撮咸菜丝补给了这位居民。

就这样,陶玉珍在平凡的岗位上,做出了不平凡的事迹。1958年被评为北京市商业服务业先进工作者。1959年,她入了党,并成为北京市劳动模范和北京市三八红旗手,参加了北京市“群英会”,受到过毛主席、朱德、刘少奇等中央领导人的接见。

坚持照顾空巢老人

12年如一日不间断

在朝阳区总工会担任副主席期间,陶玉珍一直照顾社区里的一位“空巢”老人范大妈。范大妈有个女儿,但因工作忙,没精力照顾母亲。十几年来,老人领工资,报销药费,陶玉珍全包了。逢年过节,陶玉珍一定带着东西,看望老人。老人病了,陶玉珍帮着联系住院。老人走了,陶玉珍又帮她女儿一起为老人办后事。老人临终前对陶玉珍说:“感谢工会组织对我的关心。”其实,这些都是陶玉珍个人义务为老人做的。从1985年到1997年,持续了12年的时间。

2002年3月,团结湖办事处工委召开“三八”座谈会,会上朝阳医院退休的司堃范护士长介绍了她十几年如一日照顾孤寡老人,成为老年人支柱的事迹。那时已经退休的陶玉珍听了很受感动,主动要求加入,成为司堃范爱心工作室的第一批志愿者,帮着照顾孤寡老人。

那时起,她便成了团结湖居民黄传德的贴心人。黄大妈已82岁,没有儿女,一人独住。和黄大妈结成对子后,陶玉珍每周都抽时间看望或打电话问候。老人病了,陶玉珍买营养品去探望。以至于老人说:“你怎么又买东西,你来看我,我就很高兴了。”

2006年3月的一天,团结湖街道三四条社区内76岁的刘福珍老人突发心脏病,儿女们都上班去了,他老伴儿过来敲陶玉珍的家门求助,她二话没说赶紧过去看望、安慰老人,并立即给120打电话。不到五分钟,救护车到了,老人被及时送到朝阳医院急诊室。陶玉珍在医院后跑前跑后,待老人的女儿来了,把老人安排进监护室,她才离开。由于治疗及时,老人住院一个月后出院了,刘家人逢人就说:“多亏了陶玉珍,救了他一命。”

2007年,已近70岁的陶玉珍又结对一位74岁的老人李淑珍,帮着她办理一老一小保险等事宜。2009年春节前,李淑珍突发脑梗,陶玉珍成为了她的精神支柱。每次去看望李淑珍,都至少要坐上半个小时,做好她的心理疏导。在物质上,陶玉珍也尽自己的力量帮助李淑珍,每次去都要送上食材,都要送上鸡蛋、蔬菜、水果等。大年初四送去热饺子、正月十五送元宵,端午节送去粽子……

在病床前,李淑珍拉着记者的手,用不太清楚的口齿反复的说:“她是好人,她是我的好妹妹,这几年幸亏有她,我离不开她啊。”说着说着早已潸然泪下。

像这样的例子还有很多,臧金荣、李启秀、孙德纯、陈贵波都在感受着来自陶玉珍的关爱。几十年来,陶玉珍先后给20余位空巢老人送去了温暖。

小小生活日记本

记录社区大民生

在陶玉珍家写字台的抽屉里放着两本日记,一本记录她所照顾的空巢老人的详细情况。打开笔记本,记者看到,对方的姓名、年龄、电话,社保手册号、定点医院等细节都被一一记录。不仅如此,还有详细的每次探望的时间、老人的心情、病情、表情和他们的需要。第二本是楼委会的日记本,作为19号楼楼长的她,详细记录了整个楼4个单元72户200多人的详细情况。比如,户在人不在、人在户不在、残疾人、低保户、育龄妇女、中小学生,还有出租户、空挂户等。继续看下去,本上还记录了全楼人层出不穷的琐碎事,每一次大小事件的时间、地点、影响或感受。

作为楼长,事情小到不知谁家晾的被单被风刮掉了、老鼠盗洞吵人了、楼道灯泡坏了,大到谁家老伴儿滑倒在厕所、谁家厕所又堵了、阳台渗水了、屋里有煤气味儿了、暖气不热了等,居民都会找到她。陶玉珍能修的修,能买的买,自己不能解决的就找人一起来做,或者向居委会反映。

看到居委会没有血压计,她自己到药店买了一台送了过去。社区的小广场有的地方凹凸不平,老人和小孩容易被绊倒,她看到后,联系人找来沙子和水泥,召集楼里的居民共同修整地面。

在垃圾分类示范阶段,她不顾烈日炎炎,按时坚守垃圾分类的岗位。每年冬季,铲冰扫雪也是她和老伴儿的“规定动作”。2012年的第一场雪,她在扫雪中滑倒,右脚踝骨骨折,被送到医院做手术,打进了8个钢钉固定。在休养了3个多月后,她又开始为社区忙里忙外。

今年9月25日,市、区多位领导同志来到陶玉珍家中看望她,并对她说要向劳模学习。陶玉珍笑着说:“那时心里真是说不出来的高兴,但是还感觉到惭愧。因为荣誉只能说明过去,我还要继续努力,尽职尽责的把现在的工作做好,多为人民做一些实事、好事。”

□本报记者 刘欣欣 文/摄

京公网安备11010602200849号

京公网安备11010602200849号